文化与宗教(一)

一、什么是文化

《大辞海》中对“文化”一词的解释是:

广义指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和;

狭义指精神生产能力和精神产品,包括一切社会意识形式,如自然科学、技术科学、社会意识形态,有时又专指教育、科学、艺术等方面的知识与设施。

但是,中西方对文化的理解是完全不一样的。

(一)西方概念的文化

在英语等外文中,“文化”(Culture)一词来自拉丁文,它的原始含义是“耕作”。

德国的李凯尔特说:

“文化”是一个用来区别于‘自然’的概念,自然产物是自然而然地从土地里生长出来的东西。

美国的克鲁克洪和克虏伯将其概括为:

文化是历史上所创造的生存式样的系统。

美国人类文化学家菲利普·巴格比则将文化定义为:

非遗传的,来自某一社会成员的内在和外在的行为规则。

美国考古学家布莱恩·费根说:

文化可以被看做一种关于信仰和行为的传统体系,这种体系被个体和社会集体的成员所理解,并呈现在个人和集体的行为中。工具和住所是文化的主要组成部分。

英国人类文化学家爱德华·泰勒在其1871 年出版的《原始文化》一书中,给出了社会学意义上“文化”的经典概念,并首次将“文化”作为一个中心概念进行描述:

所谓文化或文明乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗,以及包括作为社会成员的个人而获得的其他任何能力、习惯在内的一种综合体。

在国际学界,“文化”概念近乎是欧美人类文化学家的“专属”。这个令不少人类文化学家纠结、焦虑、失望甚至抛弃的玄思概念,被一些学者认为是人文社会科学中最难把握的概念之一。并且直到今天,它还未找到自己稳固的学科位置。

在日本明治时期(1868-1911),日本开始借用汉语“文化”一词来表示Culture。欧美和日本的“文化”概念在近代进入中国后,西方学术思想和体系也随着“科学”的观念一同进入。

(二)华夏概念的文化

“文化”,最早出现在《周易·贲卦彖辞》中:

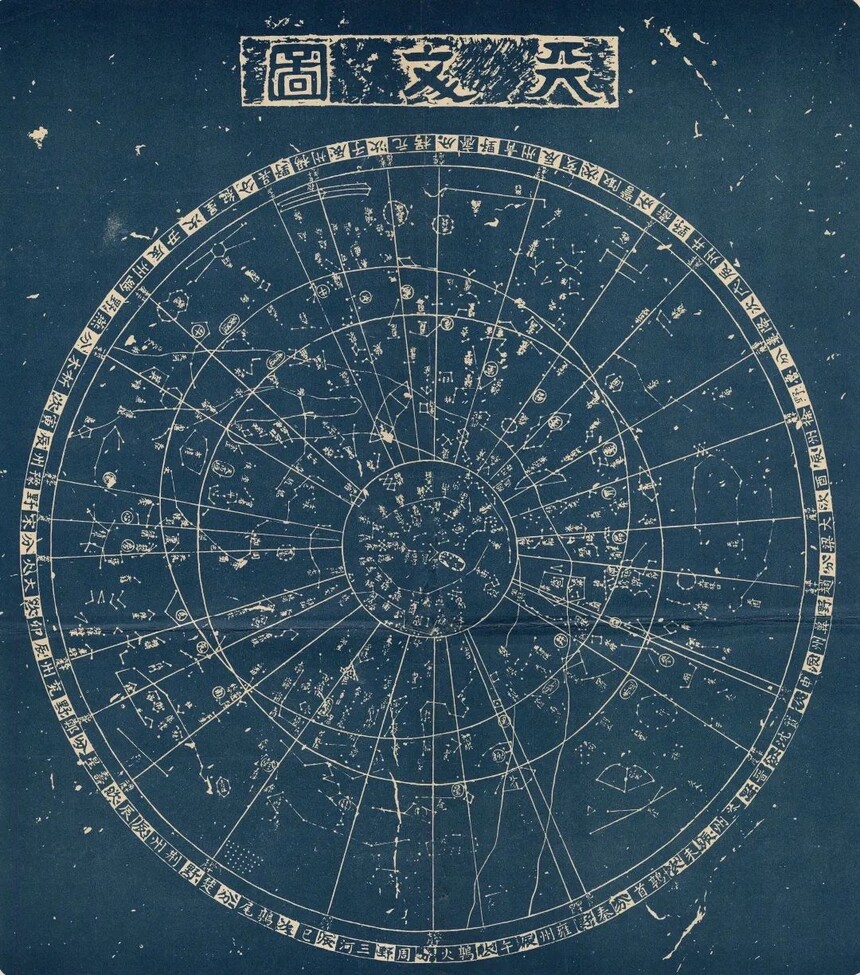

刚柔交错,天文也;文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。

程颐在《伊川易传》中解释到:

天文,天之理也;人文,人之道也。天文,谓日月星辰之错列,寒暑阴阳之代变,观其运行,以察四时之速改也。人文,人理之伦序,观人文以教化天下,天下成其礼俗,乃圣人用贲之道也。

“天文”指的是阴阳迭运、刚柔交错的自然变化的过程与法则;

“人文”指的是依照天道法则、自然规律制定的礼乐典章制度及其对人的行为的规范教化。

“观乎天文,以察时变”,指的是通过观察、分析自然界的各种矛盾运动,掌握它们的变化规律。

“观乎人文,以化成天下”,指的是在深入观察与研究人、人类、人类社会创造的自己所独有的文明基础上,推动文明由天下人所共创,文明的成果为天下人所共享,从而保障人、人类、人类社会得以沿着正确的路径向前发展。

观察天文可以知道四时的变化,观察人文可以教化天下。

“依文教化”就是“文化”一词的基本含义。

文,从甲骨文上看就是纹理、纹路。

《说文解字》:

文,错画也,象交文。

《礼记·乐记》:

五色成文而不乱。

文,的本意是指色彩交错的纹理。

同时,也是日月星辰、山川草木在天地间展现出的各种状态,从而引申为万物的特征。

《周易·系辞下》:

道有变动,故曰爻;爻有等,故曰物;物相杂,故曰文。

《周易》中的“文”,最直观是指易的爻象。“文”字,从玄从爻。玄与爻都是宇宙规律和宇宙法则的承载和展现,代表的是天之“道”。由阴阳爻象构成的卦象系统,既是宇宙规律的具象化表达,又是人文创造的符号载体。

《说文解字·叙》:

仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也。著于竹帛谓之书,书者如也。

周敦颐在《通书·文辞》中说:

文所以载道也。

文者,道之显也。

文,承载天道,并将“天文”演化为“人文”。

《荀子·礼论》:

贵本之谓文,亲用之谓理,两者合而成文,以归大一,夫是之谓大隆。

二程说:

礼者,理也,文也。理者,实也,本也。文者,华也,末也。理是一物,文是一物。文过则奢,实过则俭。

刘勰在《文心雕龙·原道》中说:

文之为德也,大矣;与天地并生者,何哉?夫玄黄色杂,方圆体分,日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形。此盖道之文也。

文,原于道。原是本,道是自然之道。

刘勰认为,宇宙万物、日月山川、凤龙虎豹、云霞草木,从物到人必有其形,这种客观形成的自然之形产生的文采,就是“道之文”。

文,对人类发展至关重要。

有了文,才有字;有了文字,才有文明;有了文字、文章,才能传承和教化;有了文,也就有了礼和理。

子贡问孔夫子:

孔文子何以谓之‘文’也?

子曰:

敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。

关于“文”,孔夫子还说:

言而无文,行而不远。

远人不服,则修文德以来之。

君子博学于文,约之以礼。

行有余力,则以学文。

孔夫子对“文”的看法是辩证的。子曰:

文胜质则野,质胜文则史,文质彬彬,然后君子。

君子外在的“文”要和内在的“质”相辅相成,要内外兼修。

文,既是天道显化,又是人文载体。

文者,文字、文章、文采、文明、文化也。

文可以雅、可以静、可为心声、可以教化、可以载道,可以“蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发”,可以“鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文”,还可以“指点江山,激扬文字”!

化:从甲骨文看,是二人相背,一正一反,以示变化。

甲骨文“化”字取象阴阳相背,暗含太极变易之理,与太极图中阴阳鱼的图案有异曲同工之妙。

《周易》:

天地氤氲,万物化醇;男女媾精,万物化生。

氤氲者,天地之炁也;男女之媾者,天地之合也。

天地之道,合而生万物。故曰,易始于阴阳,而万物成化也。

化,这就是宇宙和生命的产生过程。

《说文解字》:

匕,变也。……化,教行也。

《黄帝内经·素问》:

物生谓之化,物极谓之变。

黄公绍在《韵会》中讲:

天地阴阳运行,自有而无,自无而有,万物生息则为化。

化,物之生也。

老子曰:

道生一,一生二,二生三,三生万物。

皆谓之化也。

变,物之极也。

物极必反,阴极阳生,阳极阴生。老子曰:

反者道之动。

此谓之变也。

在中华传统文化中,“变”与“化”是两个不同的概念。

在阳称变,在阴称化,四时变化。

春夏为变,秋冬为化,坤化为物。

阳气主升发、生长、运动,表现为“变”。

阴气主收敛、收藏、成形,表现为“化”。变则化,由粗入精也;化而裁之谓之变,以著显微也。

变化,代表着天地万物的阴阳两面。

孤阴不长,独阳不生,万物负阴而抱阳,冲气以为和。

阴阳者,物之所属,形象所见。

阳中有阴,阴中藏阳,阴阳一体,而后逐渐归一。

《周礼·大宗伯》:

以礼乐合天地之化。

《礼记·乐记》:

乐者,天地之和也;礼者,天地之序也;和故百物皆化,序故群物皆别;乐由天作,礼以地制。

《周易·乾》:

善世而不伐,德博而化。

《增韵》:

凡以道业诲人谓之教。躬行于上,风动于下,谓之化。

这时,传统的“化”在人文层面上就有了“教化”之意。

真正能改变人,让一个人从一种状态变成另一种状态的就称为“化”。

“化”,就是阴阳调和、四时有序、天地万物生生不息。

“化”,能德化人心,润化人心,让人从本质上发生改变。

“化”,的正确方式是“上行而下效。”

“化”,在天文层面是阴阳交感生发万物的过程,在人文层面是德性教化的过程。

同时,也是“自然化生”到“人文教化”的过程。

小结:中华优秀传统文化就是中华民族的根和魂。

中华传统文化自始至终都是以天地为锚,法天则地,以天文定人文,以天伦定人伦。天伦定,则法天则地合于天;人伦定,则天人两分敬于天。合天伦、顺人伦,立人于天地之间;人文成,人伦成,百姓开化文明。以天道治天下,教化天下,封邦建国,孕育文明。

在中华传统文化中,“文”是通过演化“天文”(天道的运行规律和法则)而成“人文”,“化”是以德化育万民。德是道之用,化是文之用。

承载天道、化育人心、上行下效、生生不息,这便是中华传统文化的四个关键要素。

“人文化成”就是中华文明的根本精神。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣