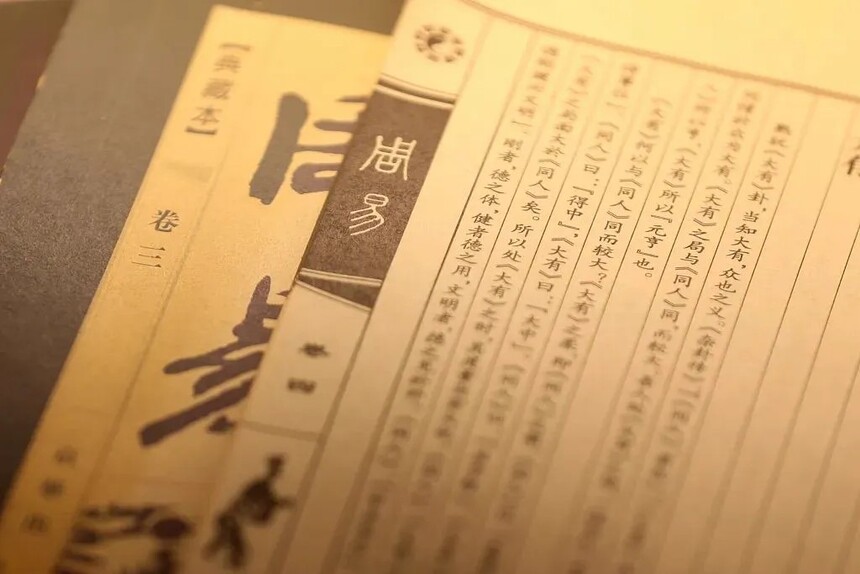

典籍里的文化,《周易》对后世文学理论的影响!

一、天人思想

《易经》通过自然法则来探讨人类生活的意义。这种“推天道以明人事”的基本观点是“天人思想”的起源。《周易》中的“宇宙”可以用“八卦”来概括,而“八卦”的创作实际上反映了古人在“时空”概念上的理解。这种视角将宇宙与天地融为一体,使人类能够参与天地的变化与创造,这就是“天人合一”的精神体现,也是人生追求的最高理想境界。

这种天人合一的思想对华夏文学的风格和内容产生了深远的影响,形成了“情景交融”的独特特点。

人们在情境交融的境界中,将自己与自然及万物视为一个整体,这种观念影响了文学创作。在描写景物时,强调“情景交融”,即把自然景观与自己的情感结合在一起,实现自然中有我,我中有自然,使我与自然融为一体。

《周易》中的“阴阳结合”和“乾刚坤柔”蕴含着深厚的艺术和审美特质。“天人合一”的核心理念强调了人与自然的和谐美,这为中华传统审美观的形成奠定了基础,也构成了华夏美学的根基。

二、阴阳思想

《庄子·天下篇》提到:“《易经》是讲述阴阳之道的。”在庄子看来,《周易》是一部关于阴阳的经典著作。

阳性具有刚强的特征,倾向于运动;阴性则表现出柔和和细小的特性,倾向于静止。在易经的卦象中,《乾》卦由全部阳爻构成,象征着天空,体现出动态和刚健的特质;而《坤》卦则由全阴爻组成,代表大地,体现出静态和柔顺的特征。

曾国藩在《圣哲画像记》中提到:“西汉的文学,如子云和相如所展现的那种雄伟气势,体现了天地间强劲的道理,源自阳刚之美。这是天地的义气。而刘向和匡衡则展现了深厚的内涵,体现了温柔的阴气,展现了天地的仁爱之气。自东汉以来,文风逐渐缺乏古代的雅致,气韵也显得有些衰弱。虽然韩愈和柳宗元的作品取材于杨意和马承的华美多变,但他们却能够将这些融入简短的作品中,这并不是巧妙的伪造。欧阳修和曾巩皆以韩愈为榜样,但在气质上更接近于刘向和匡衡。小章的变化难以完全解释,总的来说不外乎这两条路径,这一点无论经过多少世代都是可以认知的。”

“乾刚”和“坤柔”是万物的根源,这两种力量不断地变换,从而孕育出万物。因此,《乾彖传》指出:“伟大的乾元,万物的起源,主宰着天,云彩流动,雨露滋润,万物各得其形。”

《坤彖传》也说:“至高的坤元,孕育万物,顺应天道。坤厚德载万物,恩泽无边。包容广阔,万物皆能繁荣。”

《系辞传》中说:“阴阳相合,刚柔融合,构成了万物的形体;以此形体承载天地,通达神明的德行。”

可以看出,阴与阳并不是可以简单地二分开的,它们之间的关系只是各自成分的多少问题,并不存在绝对的阴或绝对的阳。文学作品往往取材于自然,其道理同样如此。因此,在文学形式的作品中,如诗、词、曲等,通常会体现出豪迈与婉约、阳刚与阴柔的不同,这些特征都源于此。

三、变易思想

《周易》共有六十四卦,其中《乾》卦和《坤》卦为首。《乾》象征阳性,《坤》象征阴性,阳与阴的相互作用构成了宇宙变化和生长的基本要素。

六十四卦中,《既济》和《未济》这两个卦象位于末尾,意在揭示宇宙变化无穷的道理。

这一过程通过六十四卦的复杂变化,揭示了人生中各种吉凶祸福。《序卦传》说道:“有了天地,万物才能生长,天地之间充满的就是万物,因此用《屯》来表示。屯即为充盈;屯也是万物初生的象征;万物的诞生必然有其蒙昧期,因此用《蒙》来表示。蒙是指未成熟的状态,代表着万物的本质。为了让万物茁壮成长,必须有滋养,所以用《需》来表示,需即为饮食之道。”

《周易》通过六十四卦的排列顺序,阐释了人类社会的各种变化状态。它通过道理来推测人事,因此宇宙的变化能够很好地指导人事发展。

《周易》中蕴含的生生不息的变易思想对后代的文学理论和创作产生了深远的影响。在文学发展的规律中,每个时代的文学作品都会受到当时时代政治、文化、社会等外部变化的影响,因而呈现出各自的特征。诗歌、散文、辞赋、词曲等文学形式之所以能够繁盛,皆是由于其发展至极盛阶段后,便会渐显衰退,取而代之的是新兴的文体。这就是文学演变的本质,也是变易的根本原因。

直到现在,《周易》依然广泛应用,受到许多作家和读者的高度推崇。同时,人们对其研究也不断深入。中华传统文学在当今社会仍然散发出耀眼的光辉。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣