|

|

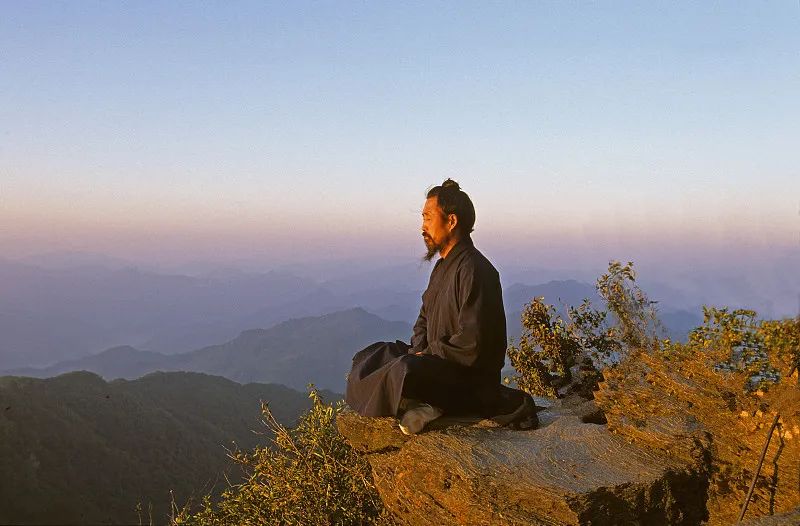

1 守窍是静坐时平心静气的重要方法之一,但也有人选择不守窍而专注于空灵,甚至有些人既不守窍也不追求空。但一般来说,守窍是最基础和常用的修炼方法。 守窍的核心在于保持内心的统一与宁静,集中精神,使心息相互融合,心神相依,从而孕育出元阳真火与智慧的光明。守在求得宁静之境,一旦能使心念不动、毫无杂念,即可体证其境。将心意凝聚于一个点,就像龙藏珠、鸡伏卵一般,在那种不离不弃、无声无息、无内无外的状态中,这一窍便是心、性、命和天。守住这一点而不动,万千变化就会由此而生。 古人曾说:“守住一个窍门,自然能通达神灵。”经过长时间的静心沉思,若不被杂念所扰,元阳便会自然产生,真火随之焕发,药性自然而生,内在的光辉也会显现。这时,身体与气质的变化和奇妙效果,皆从此而来。 守窍的方法有很多,通常以守护上下中三田为最为常见。下丹田是精气所在,中丹田是气的汇聚,上丹田则是精神的居所。通过炼习,可以使精、气、神在这三田之间相互转化、相互循环,从而助力于丹的成就。钟祖曾说:“肾中蕴含生气,生气中有真正的元液,将水引回下丹田,可以滋养窍的根基,精气自然就会生生不息。心中有液,液中蕴含正阳之气,将气引回中丹田,可以养护窍的根基,精神自然得以生发。合聚灵气形成神,使神归入道,最终返回上丹,才能达到超脱的境界。”这就是三田相互循环的原理。在三田中都可以进行守护,但初学者最好从下丹田开始,这样可以减少不良影响。守护下田也并非一成不变,需要根据修炼的进度与境界来调整守护的区域。 其次,关于养生的三要论中提到“守窍”这一环节有多种方法。有云:“道宗的妙观和窍道,归根结底都是集中精神的方法,而不是单纯保持神志的途径。”(这里的“存神”就指“守窍”)。然而,当我们习惯于攀缘时,念头和思虑便难以忘却,因此我们只能在这个基础上继续努力,以逐渐进入更好的境界。 2 存在于泥丸之窍的称为神居于顶端,贯通百脉,保持这个窍可以使神灵出入自如,游历四方;而一旦失去,就会让人感到晕眩。存在于眉间之窍的称为无位真人出入于面门,保持这个窍可以收摄圆满的光芒;而如果失去,就会让人面色发红,如同火焰一般。存在上颚的称为齿缝中的元珠,三关相通,保持这个部分可以畅通鹊桥,任督二脉自由通行;若失去,则会导致精气无法归元。存在于心中的正穴,称为百骸万窍皆通于心,保持此处可以养神凝神;而失去则会让人感到局促不舒。 有人认为,心中存有一小块肉,称之为卫气,它起源于上焦,沿着脉络流动,是身体所需的最重要之物。若能保持它,便能瞬间达到和谐,化痰去污;若丧失,则会导致身体虚弱,甚至生出疮疖。有的人则关注脐部上方,认为脾宫正位,与四象息息相关。保持这个位置可以通理中气,若失去则会让人食欲旺盛却又容易饥饿。而在脐内存在的,指的是与生命相关的根基,维持呼吸畅通,有助于滋养元神,开启肠道。失去它则气血会滞留。下丹田的位置,指气息归于元海,主要药物来源也在这里,保持它可以激发阳气,回归精华,若失去,阳气会减弱而泄露。还有一个外肾之窍,借助眼睛来判断阳光的情况,指的是心肾相交,功能与眼睛相关,保持它可以调和坎离之气,若失去,精液则会无节制地流出。总的来说,重视某一窍穴都能使心意集中。如果失去应有的关注,必然会带来祸患。只需保持关注而不过分依赖,不离不弃,便不会有害处。 老子说:绵绵似乎存在。称之为存在,便是常常存在;称之为似乎,就不是存在了。因此,道家的宗旨在于以无边无际的空灵为根本,以明白但不拘泥于规则为法则,以心中没有妄念为修炼,在万卷经典中,有谁能超越这些呢?接着探讨各种守窍的方法的利弊,叙述得非常详细,最后几句话尤为重要。对于那些修习守窍的人,千万不可忽视。 另外还有一个守玄关的窍门,这个就很难用语言表达了,因为只要提点一下就会偏离。世间有人指这个为玄关,也有人指那个为玄关,但都不是真正的玄关;真正的玄关不在于身内,也不在于身外,而是既在身内又在身外。妙道是不能只靠师传授的,功夫不到是不会明白的。岂能随便妄言,认为窍就在这里呢!守窍的高深法门在于以无窍为窍,以不守为守。我曾说过:“守就是不忘助力,窍在有无之间。”要紧锁心猿,牢牢拴住意马,外在要忘记名利,内心要忘却思虑;当心意都泯灭,内外双忘时,自然就会澄澈无事而安定了。守窍的关键在于能够获得静定的功夫。如果不能死心止念,内心会显得动荡,那么静也会动;这样就等于还是没有守住。 3 守护窍门的道理,孟子所说的「勿忘勿助」四字尤为重要。勿忘,意味着要保持内心的宁静与自然;勿助,指的是顺应这种宁静与自然。紫阳祖曾说:「以默以柔来保持火的本性,勿忘勿助以孕育灵胎。」因此,总的来说就是:在守护中不必强求,似乎不守却又在守护;看似不在意的其实是在坚持;浑浑噩噩中,静静地保持清醒,方能领悟其中的奥妙。「三际求心,心并不存在;寸心追寻,妄念无根本。」在无心无妄的状态中用心,静坐净心,观察内心的喜怒哀乐未出现时的状态,达到一种寂静、无物的境界,思绪不再纷乱时,这便是「活窍」,从而可以获得仙佛的种子。绝不可在肉体中死守某个窍门!在肉体中执着某一个窍门,这就是「死窍」,既无用也无益。修道应当避免过于追求,真正的功夫在于「勿忘」之中。明白这点,自然能够得到守窍的妙用! 死窍又称凡窍,是人出生后获得的窍门。许多静坐的修炼方法通常以此为基础;经过长时间的修炼,才能领悟到“先天虚无的一窍”。这样就能够“洗心退藏于密”,将人的欲望转化为天理,从而超脱凡俗,获得菩提。守住这个窍门,是为了培养和稳定自己的心灵;通过培养,保持内在的天机活力;通过稳定,抑制心中的杂念与放纵。培养是为了保留天理,稳定是为了阻止人欲。时刻反观自己,时时保持觉照,不让一丝一毫的放纵出现,也不让一丝一毫的中断发生,使内外融为一体,动静合一,在这方面的用功,才算得上真正的修炼。如果只是一辈子守着窍门,仍然是凡夫,怎能期望进入圣境和真理呢? 道有名而道就消失,窍有形而窍也会消失。这是千古不变的真理。强行给道取名、强行限定方位,只是为中下根基的人设立的方便法门。因此,守护窍的秘诀在于如同有窍又似无窍;如果有守则存在与无守之间,这样才能称为真正的活窍。如果固执地守住某一点,那么活窍就变成了死窍。道讲求灵活,忌讳呆滞;重视神妙运用,忌讳死寂无聊;追求圆满明晰,忌讳固执粘滞。这不仅适用于窍的道理,同样适用于丹家之所以使用隐喻和晦涩语言的原因,都是为了用有限的名词表达无尽的意义和神韵,这并不完全在于要隐藏什么,而是在于怎样才能更好地理解其深意。 |