|

|

中国古代为什么会有那么多著名隐士?

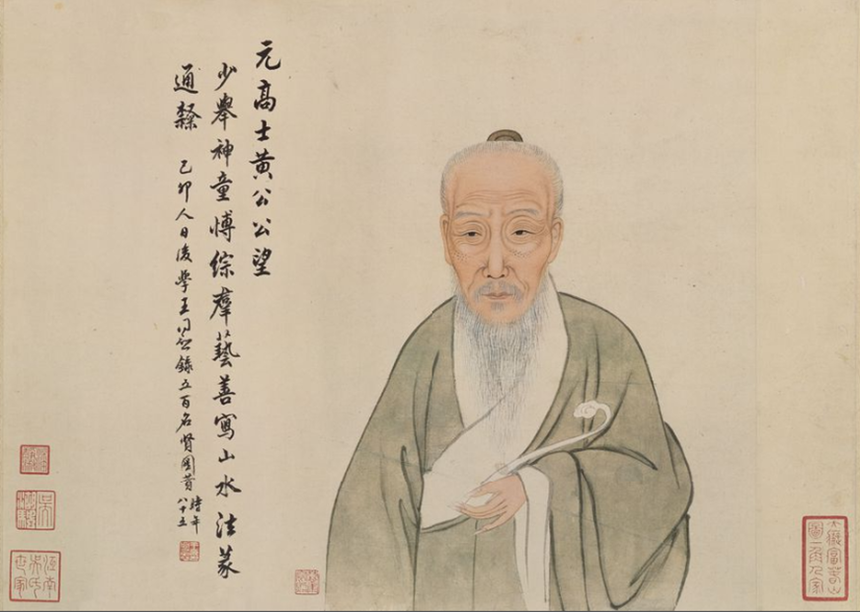

大家都认为古代的隐士是高人。 但是以经济社会学角度去探查,就会得出很有意思的结论。 以东汉末年流行的“不应征辟”现象,为例。阎步克指出,“不应征辟”现象,反映出士人在东汉后期的人物评价、决定社会声望及社会地位上的影响力增大。也就是说,在士人的交际圈中,交游得名往往比王朝的官爵更能保证人的社会地位[1]。徐冲则由考察《隶释·繁阳令杨君碑》碑阴题名者的身份出发,对东汉后期的“处士”与“故吏”做出了分析。他认为,不应辟命场合故吏身份的扩张现象在东汉后期的大量存在。在当时的历史世界之中,当一位士人受到州郡乃至公府长官辟举时,他可以选择不应辟命,仍然保持处士的生活方式;但这种拒绝并不妨碍他获致故吏身份,并在其后依照这种身份要求,采取与那些接受辟命的真正故吏无异的行动[2]。说白了,“不应征辟”不是真的不想做官,只是在积累政治资本及清名而已。 所以,《三国志》与《襄阳记》中却有庞统少时朴钝,没人看中他,只有庞德公看中,推荐给颍川司马徽,司马徽将其评为“南州士之冠冕”,庞统由此知名的记载。《三国志》记载:颍川司马徽清雅有知人鉴。可见,在中原举行的“月旦评”之类的人才评价与推举行为,在荆州也发挥着作用。人物品评确实也是颍川士人的擅长。实际上正是颍川庞德公评价诸葛亮为“卧龙”,庞统为“凤雏”,司马徽为“水镜”。 东京之末,士方驰骛于功名,而诸葛孔明、庞士元隐约襄汉之间,不轻以身从人。司马德操曰:孔明卧龙,士元雏凤也。先主用之,俱以为军师。《清江三孔集序》 正是司马徽和徐庶等人的推荐,刘备这才重视诸葛亮和庞统。甚至为了求诸葛亮出山而“三顾茅庐”。这背后是荆州士人的相互提携。 另外,庞德公也是“躬耕一族”的。《高士传·卷下》《襄阳记》有庞德公全家以耕作为业,拒绝刘表数次邀请的记载。但是其子庞山民后任魏黄门吏部郎,娶诸葛亮二姐为妻。从子庞统、庞林都跟了刘备。 参考来源: [1]阎步克《波峰与波谷》 [2]徐冲《东汉后期的“处士”与“故吏”再论——以<隶释•繁阳令杨君碑>所载“处士功曹”题名为线索》 |